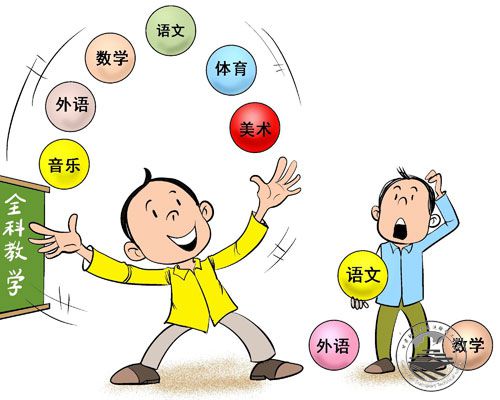

“一專多能”能否化解“缺人超編”

焦海洋 繪

“老鷹、麻雀、蚯蚓……這些動物間到底構成了怎樣的食物關系?”本學期剛開學,重慶市巫山縣城南小學(化名)五年級組的科學教師們,就被教材第一單元“生物與環境”里的知識點難住了。課文里關于“食物鏈”只有短短一句話,隨即給出了好幾種動物的圖片請學生連線。可到底哪種動物吃哪種動物,教學參考書沒提供答案,老師們上學時沒學過,也沒親眼見過,誰都拿不準,不敢給學生亂講,只好請來教學經驗豐富的覃達茂(化名)老師幫忙。覃老師開出的“藥方”只有一個——查資料、多學習。

覃老師告訴記者,老師們教學出現問題,很重要的一個原因是“所教非所學”。“缺人超編”的現狀,使得一些鄉村學校要求教師能夠一人身兼兩個甚至更多學科的教學。這個時候,教師所學專業的限制,以及自身的素質與能力瓶頸就暴露出來了。實際上,教師因跨多門學科導致教學困難的情況并非個例。“城南小學已經是縣里首屈一指的好學校,都有這種情況,其他鄉鎮學校、村小就更別提了。”覃老師說。

今年,國務院辦公廳印發的《鄉村教師支持計劃(2015—2020年)》提出:“鼓勵地方政府和師范院校根據當地鄉村教育實際需求加強本土化培養,采取多種方式定向培養‘一專多能’的鄉村教師。”其中,“一專多能”的提法讓覃老師覺得親切、提氣兒,他覺得這或許是化解鄉村校“缺人超編”的好辦法。然而,在現在的大環境下要培養“一專多能”的教師,他覺得“難度比較大,還真是說不好”。

回到中師能否找回“一專多能”

覃達茂老師心目中真正“一專多能”的教師,就像以前的老中師畢業生,到了學校教什么學科都不犯怵。他自己就是中師學歷,1989年畢業于巫山師范學校。

從教26年,覃老師一直身兼好幾門學科,每學期不是帶“語文+科學”,就是“數學+科學”。碰上學校教師緊缺時,他還硬著頭皮帶過一年美術課,學生很喜歡,自己感覺也不錯。在他看來,這都是在中師打下的基礎。而最令他自豪的是,3年中師為他開啟了音樂的大門。

“當時全校普及二胡,我以前學過五線譜,拉起來上手很快,而且特別感興趣。學校每逢有大的演出,都有我的獨奏節目。”盡管工作后覃老師再沒有機會教音樂,但他覺得,對音樂的愛好影響了他的人生態度、工作態度。“這種通識教育,貌似沒用,其實有大用。”

在華東師范大學教育學系專門研究中等師范學校教育的趙金坡博士看來,作為小學教師尤其是農村小學教師的搖籃,中師教育給準教師們留下了四個方面的收益:一是職業理念與敬業思想的樹立;二是豐富的課程設置與“一專多能”素質的培養;三是自我管理與主動成長環境的創設;四是對教育實踐環節的重視。“這幾個方面綜合起來,可看作是中師教育的成功之處。”

和趙金坡的結論類似,上述四大收益也成了許多期盼好教師的評論者懷念中師的理由。“當今小學教育界的名校長們,有很多出身于中師;當今在教育論壇上經常露臉的名角們,有不少是中師畢業的;當今活躍在教育理論界的幾位‘大咖’,多數擁有中師的背景。”顯然,當年的中師對教育領域的影響已不局限于培養能教多個學科的教師,更成為教師職業發展的重要基點。

然而,時勢不可阻擋。隨著普及九年義務教育進一步深入和素質教育的全面實施,基礎教育新課程改革對小學教師的文化程度和知識層面的要求越來越高,既有的中等師范學校的辦學層次和教學模式己經不能滿足培養現代小學教師的需求。1999年,國務院《面向21世紀教育振興行動計劃》要求:2010年前后,具備條件的地區力爭使小學專任教師的學歷提升到專科層次。也正是從1999年起,中師經歷了“撤并、改辦高職高中、獨立升格、掛靠本科院校、轉變成教師培養機構”等諸多轉軌模式后,正式退出了歷史舞臺。

老中師是回不去了。按照國際師范教育專業的發展趨勢,基礎教育師資的學歷程度已經向本科邁進,專業結構已經向“綜合型”“全能型”邁進。廣東第二師范學院教育系副教授劉寶超告訴記者,早在1998年,我國就已經開始在高等師范院校設置小學教育本科專業,南京、北京、上海等地的師范院校還陸續成立了初等教育學院,開始了本科學歷小學教師的培養實踐。其中,專業結構的調整更為迫切。

“相比于一般專科教師,全科教師有一定優勢。如果只教一門課,那么教師只會關注孩子在這門課上的表現,會導致‘割裂的評價’。比如,一名學生在數學課上表現很差,那可能是因為他的邏輯思維能力有點欠缺,但這不代表其他方面有問題——如果沒有全科教師綜合觀察,這個學生很可能就會被單方面認定為‘差生’。”劉寶超說。

現實與理想雙重夾擊下的全科教學

看慣了語文老師只教語文、數學老師只教數學,讓教師一人身兼多門學科教學甚至進行“全科教學”,真的可行嗎?

答案是肯定的。當前,已經有不少研究者和實踐者注意到,部分發達國家的小學教師就是相當成熟的“全科教師”。在英國,由一位全科教師“包班上課”是多年的傳統,一位教師可以兼教一個班級的數學、邏輯、藝術、地理、文學等所有課程。

據劉寶超觀察,近兩年,在北京、上海、廣東等經濟發達省市的城市學校,已經出現了小范圍小班教學和包班制教學等教學組織形式的變革。比如,從2014年9月起,深圳小學、福田區明德學校等深圳5所知名小學低年級的十多個班級,開始開展教師“包班制”試點。在鼓勵“全面發展”“全人教育”的大背景下,教師“全科教學”似乎正成為一種流行趨勢。

然而,與這種流行趨勢相對應的,是國內不少鄉村教師“被動”進行多學科教學的現實。

對于這個問題,安徽省廬江縣萬山鎮長崗初中的孫道功老師感觸很深。上世紀80年代,他在師專學的是思想政治教育專業,這個專業也是他個人的興趣所在。畢業后,他被分配到一所山區初中。學校教師奇缺,來了新教師,哪科缺人就分到哪科。他被學校指定教語文,一教就是20多年。

由政治改教語文,師專里學的東西很少能用得上,剛踏上講臺時的孫道功沒少受“煎熬”,只能老老實實從字、詞、句開始給自己補課。后來,學校又缺政治老師,他語文、政治“雙肩挑”,才又“撿”起了自己的專業。

在孫老師看來,自己還算“幸運”,“畢竟還是在大文科的范疇里,沒有離得太遠”。而他的同事、同行,有的是數學專業出身同時得兼著英語教學,英語專業出身的最后改教了數學,又或者同時還帶著音、體、美這樣的“小學科”。

小學科里也有大學問,教師真的教不了怎么辦?

寧夏回族自治區固原市西吉縣吉強鎮泉兒灣教學點,接近退休年齡的馬常貴老師當了一輩子村小教師,沒學過任何“音、體、美”方面的知識。靠著自治區為學校配備的“班班通”衛星接收設備,通過播放相關課程的教學視頻,班里的孩子也能跟著學得有模有樣。

然而,大多數時候,“教師教學的效果難以評價”。孫道功老師坦言:“涉及考試的學科還好,不管教師教得怎樣,教學時間基本能得到保障。而不涉及考試的‘小學科’,很可能變成教師所教‘主科’的‘殖民地’。”

“教師隊伍學科結構不合理,是制約鄉村教育質量提升的重要因素。建議從國家層面加大教師培訓力度,師范教育的改革也要跟上。”寧夏固原市原州區教育局副局長趙忠全說。

相關熱詞搜索:一專多能

護理專業

護理專業  多媒體制作

多媒體制作  鐵路工程測量

鐵路工程測量  新能源汽車技術專業

新能源汽車技術專業  鐵道類專業專題

鐵道類專業專題  幼兒教育專業

幼兒教育專業