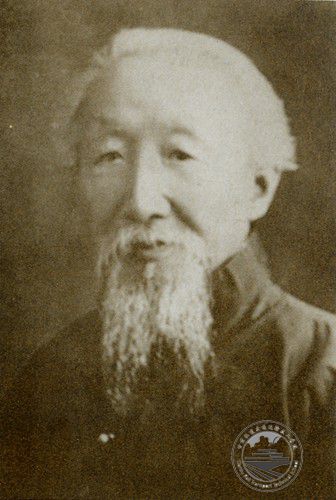

復(fù)旦大學(xué)創(chuàng)始人馬相伯

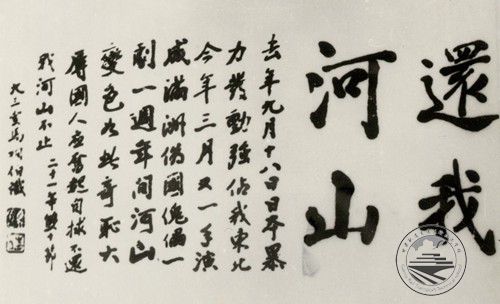

1932年,馬相伯親筆題寫的“還我河山”

在重慶北碚嘉陵江畔,黃色小樓“登輝堂”前,“國立復(fù)旦大學(xué)”的校牌完好如初,守望著2000多名復(fù)旦師生在這里曾經(jīng)度過的抗戰(zhàn)歲月。誰也無法想象,戰(zhàn)火硝煙中,400多名師生從千里外的上海,一路背著行李,西上廬山,再遷重慶,幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),受盡困苦曲折,落腳北碚,其“V字形”內(nèi)遷路程之遠(yuǎn),堪稱內(nèi)地大學(xué)“長征楷模”之一。九年于斯,艱難創(chuàng)業(yè),辦學(xué)育人,與堅守在上海的師生并肩抗敵,記錄復(fù)旦大學(xué)不屈不撓、與國家民族同呼吸共命運(yùn)的追求,更是當(dāng)時中國教育界的一個縮影。

“V字形”內(nèi)遷

1937年8月13日,日軍大舉進(jìn)攻上海,淞滬會戰(zhàn)爆發(fā),中方死傷33萬余人,這是抗戰(zhàn)史上傷亡最慘烈的戰(zhàn)役。

復(fù)旦大學(xué)現(xiàn)存的影像資料見證了這一歷史事件:日軍從老校門沖進(jìn)來,在草坪上生火做飯。當(dāng)時復(fù)旦最為宏偉的教學(xué)大樓,名曰簡公堂,也被日軍掀翻屋頂,復(fù)旦校園成為戰(zhàn)場。

1937年9月,國民政府教育部派人來滬,指令上海復(fù)旦、大同、光華、大夏四所私立大學(xué)組成聯(lián)合大學(xué),各自籌款內(nèi)遷。大同、光華以經(jīng)費(fèi)無著退出,復(fù)旦、大夏則組成復(fù)旦大夏聯(lián)合大學(xué),成為中國抗戰(zhàn)時期最早以聯(lián)合大學(xué)命名的學(xué)校。

聯(lián)大分為兩部:第一部以復(fù)旦為主體,由復(fù)旦副校長吳南軒領(lǐng)導(dǎo),遷往廬山;第二部由大夏大學(xué)副校長歐元懷領(lǐng)導(dǎo),直奔貴陽。

第一部師生900余人于1937年11月初抵達(dá)廬山,租借山頂牯嶺鎮(zhèn)的房子辦學(xué)。誰知12月初,上海戰(zhàn)事結(jié)束,日軍一路屠城殺向南京,廬山不穩(wěn),人心惶惶。吳南軒干脆發(fā)布通告,稱第一部決定下山,乘船溯江西上重慶,再轉(zhuǎn)道貴陽,與第二部合并。復(fù)旦學(xué)子以江浙籍居多,通告稱,因路途遙遠(yuǎn),愿意走的學(xué)生一起下山,不愿去的派發(fā)路費(fèi)。900多名師生,最后只有400余人跟隨。

12月底,400余師生乘永利輪抵達(dá)重慶,貴陽方面?zhèn)鱽硐ⅲI釤o著落,第一部遂決定借重慶復(fù)旦中學(xué)結(jié)束學(xué)期課程。1938年2月,鑒于現(xiàn)狀和事實(shí),復(fù)旦大夏聯(lián)合大學(xué)解體,各自獨(dú)立辦學(xué)。

1938年底,復(fù)旦在北碚嘉陵江北岸東陽鎮(zhèn)落腳,借龍王廟做課堂,煤棧空房為學(xué)生宿舍,教職員工則散居?xùn)|陽鎮(zhèn)、黃桷鎮(zhèn)。

經(jīng)于右任校友推介,復(fù)旦選擇嘉陵江南岸的東陽鎮(zhèn)夏壩作為永久校址。“夏壩”原名“下壩”,陳望道先生以“華夏”的“夏”重新命字,以表達(dá)復(fù)旦師生的滿腔愛國之情。復(fù)旦在夏壩破土興業(yè),糾工起屋。附近民眾聞復(fù)旦在此建校,多有將自己私有零星土地捐贈復(fù)旦或廉價售與復(fù)旦者,四川省政府亦贈6萬元資助建校。隨后,登輝堂、相伯圖書館、博學(xué)齋、篤志齋等復(fù)旦校舍相繼建成。

北碚夏壩,從1938年2月到1946年5月,復(fù)旦在極其艱苦的條件下,除了積極抗日,也發(fā)展壯大了自身,到東返上海時,師生已逾2000人,發(fā)展成5個學(xué)院22個專業(yè)。“在復(fù)旦110年發(fā)展史上,其一,重慶時期復(fù)旦大學(xué)實(shí)現(xiàn)了從私立到國立的體制轉(zhuǎn)變,國家對復(fù)旦的投入大增,學(xué)校的物質(zhì)基礎(chǔ)更加雄厚,這是吸引名師來校的先決條件。其二,吳南軒和章益兩位校長竭力延攬科學(xué)文化各界名師,師資得到較大充實(shí),專任教授比例大增。其三,學(xué)生來源由原先以工商子弟為主到以清寒學(xué)生為主,學(xué)風(fēng)變得樸實(shí)了,私立時期辦學(xué)商業(yè)化的弊端徹底根除。這些都為今后復(fù)旦騰飛奠定了深厚的基礎(chǔ)。”復(fù)旦大學(xué)校史研究室副主任錢益民說。

抗日戰(zhàn)爭期間,復(fù)旦分為兩部,一部分遷往重慶北碚,一部分留在上海賃屋復(fù)課,遷入法租界霞飛路(今淮海路),未匝月,再遷仁記路(今滇池路),最后租定赫德(今常德路)。上海環(huán)境繁雜,辦學(xué)艱辛,所有系科設(shè)置、招生人數(shù)、學(xué)生學(xué)籍、畢業(yè)生資格審定,均需由渝校轉(zhuǎn)呈教育部審核備案。太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后,上海租界環(huán)境益加險惡,汪偽特務(wù)密布,日本憲兵橫行,補(bǔ)習(xí)部一度宣告停辦。后改名篤正書院,以謀開學(xué)。未幾復(fù)名上海補(bǔ)習(xí)部,對外稱私立復(fù)旦大學(xué)。

老校長李登輝為防復(fù)旦跌入汪偽陷阱,提出辦學(xué)“三不原則”:一不向敵偽注冊;二不受敵偽補(bǔ)助;三不受敵偽干涉。“三不”不行,寧可停辦。在敵偽環(huán)伺的情況下,學(xué)校堅持不教日文。李登輝匿居深藏,杜門不出,可對學(xué)生在政治上仍極為關(guān)心,他通過為畢業(yè)紀(jì)念冊寫序的方式,教育學(xué)生“發(fā)揮犧牲與服務(wù)的精神以愛護(hù)其國家,抵御不良環(huán)境的誘惑”。上海補(bǔ)習(xí)部苦苦支撐,直至抗戰(zhàn)勝利。

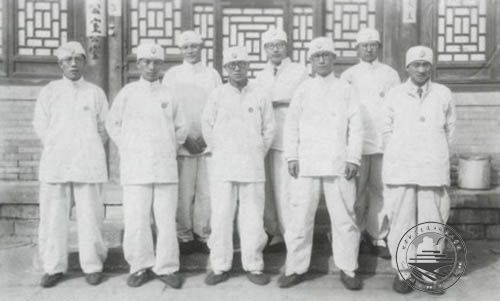

1933年,參加華北抗日救護(hù)隊(duì)的復(fù)旦學(xué)生

復(fù)旦大學(xué)上海補(bǔ)習(xí)部霞飛路校舍

嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的名師

這是一份星光璀璨的名單:

張志讓、陳望道、周谷城、顧頡剛、呂振羽、方豪、任美鍔、陳子展、章靳以、曹禺、馬宗融、梁宗岱、方令孺、洪深、樊弘、李蕃、張明養(yǎng)、潘震亞、韋愨、張光禹、衛(wèi)挺生、趙敏恒、李仲珩、鄧靜華、錢崇澍、秉志、童第周、張孟聞、盧于道、陳維稷、嚴(yán)家顯、吳覺農(nóng)、毛宗良、陳恩鳳……

抗戰(zhàn)時期,重慶作為國民政府戰(zhàn)時首都,成為當(dāng)時中國政治與文化的中心,遷移到重慶的大學(xué)數(shù)十所,包括當(dāng)時著名的“中央大學(xué)”、“中央政治學(xué)校”等。許多全國著名文人、學(xué)者、科學(xué)家聚集在重慶,僅北碚就設(shè)有“中央研究院”的下屬單位、國立編譯館等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。復(fù)旦自改國立以后,經(jīng)費(fèi)較前充裕,又注意建筑教授宿舍,聘請了不少著名學(xué)者前來任教,上面的名單皆是復(fù)旦的教師。群賢畢至,名師薈萃,照亮了北碚的天空。

有幸目睹這些大師風(fēng)采的復(fù)旦校友們現(xiàn)在已近耄耋之年。曹越華,97歲,復(fù)旦1938級校友,深情回憶了幾位恩師:陳望道,新聞系主任,在學(xué)生們眼里,他不茍言笑,長袍裹身,一派傳統(tǒng)學(xué)者的風(fēng)度,授課時極為認(rèn)真嚴(yán)肅,但往往是深入淺出、條理分明;曹禺,課堂上,他講授《莎士比亞》,對莎翁的全部著作了如指掌,各劇臺詞倒背如流;蔣碧薇,常戴女士洋帽,身著西式服裝,那種法蘭西上流社會女性風(fēng)貌的打扮,頗引人注目。她的法語十分流利,發(fā)音準(zhǔn)確,且涉獵廣泛,其學(xué)識融合古今中外。

彼時,每個復(fù)旦學(xué)子都有自己對名師的記憶,在艱苦的條件下,師生們以樂觀的精神刻苦治學(xué)。復(fù)旦老校友蔡可讀在回憶文章《夏壩歲月》中這樣描述:太陽剛剛上升,沿嘉陵江的斜坡上,就已散坐著三兩成群的同學(xué)在學(xué)習(xí)了,有的則坐在沿江的茶館內(nèi)備課,或爭辯著國內(nèi)外大事。不少學(xué)術(shù)報告會是在沿江某個茶館內(nèi)舉行,聽眾可以自由參加。座位上一杯茶,一支蠟燭。有時很靜,有時則笑聲不斷。

校長章益曾留學(xué)美國,教師中留學(xué)歐美的也有不少,在復(fù)旦的教學(xué)管理上,很能體現(xiàn)向美國學(xué)習(xí)的特點(diǎn)。比如,復(fù)旦是采取“學(xué)年制”與“學(xué)分制”相結(jié)合的學(xué)制,轉(zhuǎn)院、轉(zhuǎn)系的限制不太嚴(yán),二三年級一般可以轉(zhuǎn)學(xué)。學(xué)校的行政領(lǐng)導(dǎo)和管理工作,都由教授擔(dān)任,能把教學(xué)、科研和行政工作融為一體。學(xué)生對校長、院長、教授都一律稱“先生”,以摒棄官府衙門稱官銜的陋習(xí)。

“重慶時期復(fù)旦科研的特點(diǎn)是根據(jù)大西南自然資源及社會急需。”復(fù)旦大學(xué)檔案館楊家潤介紹說,學(xué)校新增墾殖專修科,與中國茶葉公司合作辦茶業(yè)專修科、茶業(yè)組、茶業(yè)研究室,開中國高校設(shè)茶業(yè)專業(yè)系科之先河,為抗戰(zhàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)培養(yǎng)了許多專門人才。之后,增設(shè)農(nóng)學(xué)院,開辦實(shí)驗(yàn)農(nóng)場,為學(xué)生創(chuàng)造有利條件,使墾植學(xué)識與農(nóng)業(yè)實(shí)踐相結(jié)合。研制成“復(fù)旦白醬油”、“復(fù)旦番茄醬”,成為北碚家喻戶曉的名牌產(chǎn)品。

抗戰(zhàn)勝利后,復(fù)旦大學(xué)回遷上海,但它在重慶的歷史并沒有終結(jié)。1946年,留在重慶的教授許逢熙等在原址發(fā)起成立“相輝學(xué)院”,從1946年到1952年,總共辦學(xué)6年多,培養(yǎng)出了世界“雜交水稻之父”袁隆平、“玉米大王”林季周等著名科學(xué)家和建設(shè)新中國的骨干人才。

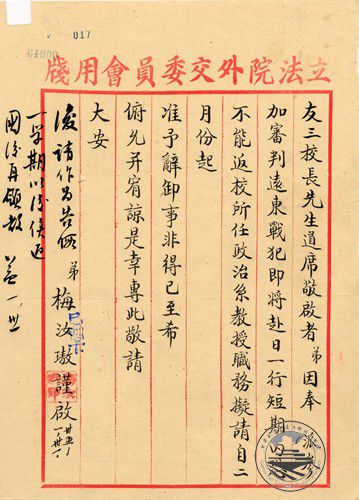

梅汝璈的請假條

大后方的“民主堡壘”

70多年前的嘉陵江畔,每天天剛亮的時候,一群熱情的青年就聚集在山上練習(xí)唱歌,悲壯的歌聲與嘉陵江上船夫的呼喊相呼應(yīng)著,他們想用集體的歌聲呼喚起嘉陵江上的六萬居民的愛國情懷。抗戰(zhàn)文藝習(xí)作會、復(fù)旦歌詠隊(duì)、課余讀書會、民眾夜校、復(fù)旦劇社……進(jìn)步師生仍保持固有的革命民主作風(fēng),在抗日救亡愛國思想的引導(dǎo)下組織過各種活動。

抗戰(zhàn)期間,重慶復(fù)旦大學(xué)是大后方著名的“民主堡壘”之一,復(fù)旦的中共地下黨員組成的“據(jù)點(diǎn)”,團(tuán)結(jié)民主教授、進(jìn)步同學(xué)積極開展斗爭,被中共中央南方局青年組認(rèn)為是學(xué)校工作的典型和模范。

陳望道曾長期擔(dān)任復(fù)旦大學(xué)新聞系主任。而陳望道最為人知曉的,是他1945年創(chuàng)辦了中國高校的第一座新聞館——復(fù)旦大學(xué)新聞館。進(jìn)步師生在夏壩新聞館(被認(rèn)為“夏壩的延安”)收聽延安廣播、出版各種壁報,還專門組織了“和平、奮斗、救中國”的討論會,老舍、陳望道、豐子愷等教授在發(fā)言中,強(qiáng)烈抨擊國民黨打內(nèi)戰(zhàn)的政策。

復(fù)旦西遷重慶以后,中共重慶市委書記漆魯魚來校與地下黨員沈大經(jīng)取得聯(lián)系,逐步發(fā)展黨員,建立起黨的基層組織。1938年秋,隨著商學(xué)院、新聞系、經(jīng)濟(jì)系遷往重慶市區(qū)菜園壩,地下黨支部也分為2個。在菜園壩,黨支部發(fā)動學(xué)生組織課余讀書會,建立婦女慰勞會支會,籌辦民眾夜校,編輯《復(fù)旦新聞》,進(jìn)行抗日宣傳。在黃桷鎮(zhèn),黨支部成立抗戰(zhàn)文藝習(xí)作會,出版《抗戰(zhàn)文藝》大型壁報,邀請進(jìn)步作家來校作報告,參觀煤礦、調(diào)查礦工生活,舉辦平民夜校,提倡抗日教育,搞得轟轟烈烈。

1941年1月,國民黨當(dāng)局發(fā)動第二次反共高潮,制造了震驚中外的皖南事變,校內(nèi)傳出要逮捕一批中共地下黨員和積極分子的消息。在中共北碚中心縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校已經(jīng)暴露的中共黨員和積極分子20余人全部安全撤離,留下的個別黨員,也暫時停止活動。

1943年,中共中央南方局根據(jù)周恩來同志的意見,在復(fù)旦成立了“據(jù)點(diǎn)”。這種“據(jù)點(diǎn)”,無名稱、無章程、不定型。杜棲梧、楊育智(后改名何燕凌)、金鏗然在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,經(jīng)過醞釀串連,和張增淮(后改名宋錚,女)等7個共產(chǎn)黨員組成“據(jù)點(diǎn)”。“據(jù)點(diǎn)”成立以后,在校內(nèi)組織起一批進(jìn)步學(xué)生團(tuán)體,出版了《夏壩風(fēng)》,《文學(xué)窗》等壁報。復(fù)旦“據(jù)點(diǎn)”還組織各種進(jìn)步學(xué)生團(tuán)體,如十月同盟、復(fù)旦大學(xué)新民主主義青年社、北碚地區(qū)新民主主義青年社等組織。當(dāng)時,參加各種進(jìn)步團(tuán)體的學(xué)生有120多人,團(tuán)結(jié)了700多學(xué)生,占學(xué)生總數(shù)的三分之一左右。從1944年春天開始,日軍發(fā)動打通大陸交通線的戰(zhàn)役,國民黨軍隊(duì)潰敗,喪地千里。12月2日,日軍前鋒到達(dá)貴州獨(dú)山,重慶震動。復(fù)旦“據(jù)點(diǎn)”發(fā)動全校師生討論形勢,名曰“國是討論會”。許多同學(xué)提出,如果日寇打到重慶,則準(zhǔn)備就地打游擊。洪深教授提醒大家,“打游擊不僅要準(zhǔn)備草鞋,而且要多帶鹽巴”。其時,中共中央南方局布置青年學(xué)生深入四川農(nóng)村,復(fù)旦同學(xué)去了一批,并在農(nóng)村建立起新的“據(jù)點(diǎn)”。

1945年春,新四軍五師開辟中原解放區(qū),要求南方局輸送干部。復(fù)旦“據(jù)點(diǎn)”動員的去中原解放區(qū)和其他解放區(qū)的學(xué)生有100多人。正是在這一場場的斗爭中,復(fù)旦師生提高了自己的政治覺悟,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),去迎接黎明前的戰(zhàn)斗。

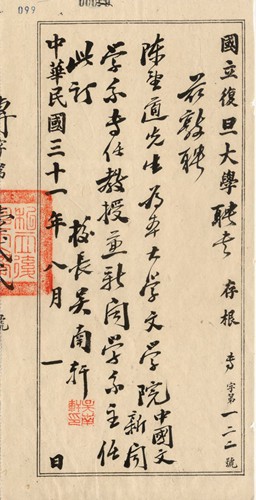

復(fù)旦大學(xué)聘請陳望道的聘書存根(本版圖片均為資料圖片)

浴血奮戰(zhàn)的進(jìn)步師生

在現(xiàn)在的復(fù)旦大學(xué)檔案館,有一張請假條,牽引出由上海飛往東京審判的正義之旅。

請假條是復(fù)旦法學(xué)院政治系教授梅汝璈寫給校長章益的。1946年,梅汝璈作為國民政府出任“遠(yuǎn)東軍事法庭”的中國法官,參加?xùn)|京審判。在向時任校長的章益先生請假后,他在上海的江灣機(jī)場乘機(jī)前往東京。在長達(dá)兩年的審判過程中,梅汝璈堅持法律原則,在法官席位之爭、堅持死刑處罰和起草判決書等關(guān)鍵時刻,維護(hù)了祖國的尊嚴(yán)和人民的利益。

復(fù)旦的創(chuàng)始人馬相伯,抗戰(zhàn)期間已近百歲,多次發(fā)表國難廣播演說,賣字籌款,被稱為“呼號抗日老青年”。馬相伯的孫女馬玉章曾回憶說,爺爺寫一個“壽”字賣30元,寫副對聯(lián)50元。當(dāng)時爺爺?shù)囊恢荒_是壞的,需要兩個人扶著他,就這樣一只腳站著寫字。“就那樣30塊、50塊地寫,爺爺籌了10萬元”!

淞滬抗戰(zhàn)前,顏福慶先生被推舉為上海市救護(hù)委員會主席,總負(fù)責(zé)全市救護(hù)工作。在顏福慶等教師的帶領(lǐng)下,上海醫(yī)學(xué)院(2000年與復(fù)旦大學(xué)合并,今復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院)師生此前已經(jīng)有多次戰(zhàn)地救護(hù)的經(jīng)驗(yàn)。在空前的民族災(zāi)難面前,師生踴躍報名參加醫(yī)療救護(hù)工作,組成了兩支救護(hù)隊(duì),成為上海紅十字會救護(hù)隊(duì)的骨干力量。這支戰(zhàn)地救護(hù)隊(duì),一直堅持到淞滬抗戰(zhàn)的最后一刻。自1937年8月14日至1938年4月30日,由上海市各醫(yī)院收治受傷民眾和士兵19539人,其中由上海醫(yī)學(xué)院收治的占了總數(shù)的近30%。

1940年5月27日,日機(jī)轟炸黃桷鎮(zhèn)的復(fù)旦大學(xué),教師宿舍王家花園被炸毀,孫寒冰教授殉難,年僅37歲;同時罹難的有文摘社書記汪興楷,學(xué)生陳鐘燧、王茂泉、王文炳、劉晚成、朱錫華等6人,全校師生同聲哀悼。

黃君玨,復(fù)旦經(jīng)濟(jì)系學(xué)生,出生于官宦之家。1930年,秘密加入中國共產(chǎn)黨。1942年5月24日,日軍3萬余人,直撲山西遼縣(今左權(quán)縣)八路軍總部和《新華日報》、華北新華書店駐地。黃君玨將年僅2歲的兒子托付村里一位老鄉(xiāng)后,帶領(lǐng)10多位同志,奮戰(zhàn)了七晝夜,未能突出重圍,子彈已全部打光,黃君玨也身中數(shù)彈,她高聲喊道:“同志們!我們已經(jīng)彈盡糧絕了,寧死不當(dāng)俘虜。現(xiàn)在的唯一出路,就是跳山崖,以身殉國!同志們,跟我來吧!”她把手槍砸爛扔掉,趁敵不備,縱身跳下懸崖……

八年抗戰(zhàn)中,復(fù)旦學(xué)生投筆從戎者計有800余人。其中,為國捐軀者有梁添成烈士,在日機(jī)轟炸重慶時,駕機(jī)阻擊,座艙中彈而殉國;有黃天烈士,與日軍作戰(zhàn)時犧牲于遵化楊家峪。

一段段可歌可泣的故事,一腔腔堅守民族氣節(jié)的熱血,一個個守護(hù)復(fù)旦傳統(tǒng)的靈魂,今天的我們,只能從殘存的史料和歷史見證者那里聽得片言只語,進(jìn)而還原這段極其困苦曲折又極其輝煌榮光的歷史。在重慶的嘉陵江畔,有四座簡易平房,是當(dāng)時的教室和宿舍,分別以復(fù)旦校訓(xùn)命名為博學(xué)齋、篤志齋、切問齋、近思齋。而今,經(jīng)過戰(zhàn)火洗禮的“博學(xué)而篤志,切問而近思”的校訓(xùn)依然在影響著復(fù)旦年輕學(xué)子,老校長李登輝總結(jié)的“團(tuán)結(jié)、服務(wù)、犧牲”的大學(xué)精神也成為滋養(yǎng)復(fù)旦人的財富。正如李登輝所說:“今日諸生步出復(fù)旦之門,終生將留有復(fù)旦之符號。”

這就是傳承,這就是守護(hù)。

延伸閱讀:

- ·復(fù)旦大學(xué)“新千分考”浮出水面(2015-09-11)

- ·復(fù)旦大學(xué)成立大數(shù)據(jù)學(xué)院 明年9月迎首批學(xué)生(2015-10-10)

- ·復(fù)旦大學(xué)成立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院并舉辦校長論壇(2015-12-16)

相關(guān)熱詞搜索:震旦 復(fù)旦大學(xué) 文脈

護(hù)理專業(yè)

護(hù)理專業(yè)  多媒體制作

多媒體制作  鐵路工程測量

鐵路工程測量  新能源汽車技術(shù)專業(yè)

新能源汽車技術(shù)專業(yè)  鐵道類專業(yè)專題

鐵道類專業(yè)專題  幼兒教育專業(yè)

幼兒教育專業(yè)