抗戰八年,這首抗大校歌唱遍了祖國的大江南北,吸引了無數有志青年渡黃河、翻秦嶺,奔赴延安。

“抗大抗大,越抗越大。”抗大8期12個分校,培養了20萬名優秀的軍政干部,他們帶著堅定的革命信念,從學校出發,把革命的火種播撒到全國各地,為奪取抗戰的最后勝利,做出了巨大的歷史貢獻。

把干部教育放在首位

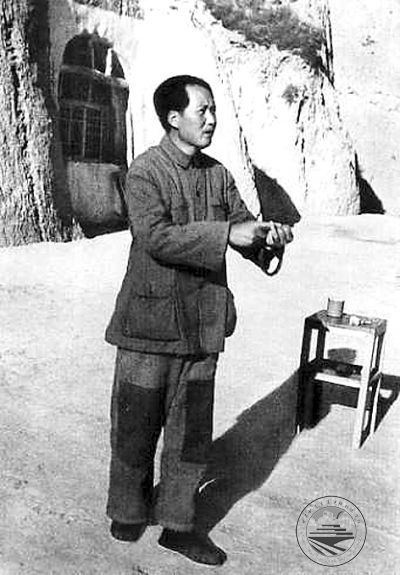

毛澤東在延安抗大作報告。

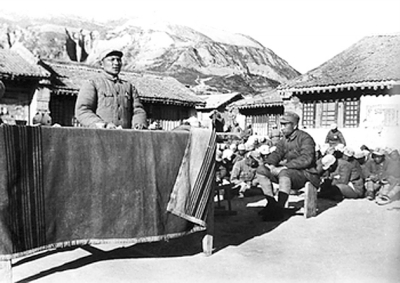

鄧小平在延安抗大作報告。

1935年12月25日,中國共產黨召開瓦窯堡會議。黨中央估計,在新的形勢下,內戰終將停止,抗日民族統一戰線必將形成,新的民族革命高潮即將到來。面臨這個偉大的歷史轉折之際,黨中央在《關于目前政治形勢與黨的任務的決議》中明確提出:“必須大數量的培養干部。黨要有成千上萬的新干部,一批又一批地送到各方面的戰線上去。”

當時,從黨中央到地方,從領導機關到基層部隊,干部特別缺乏。一次,鄧小平帶著兩個馬列學院畢業的同志到前方去,走到半途,便被自己人把這兩個讀書人給留下了。于是,雙方打起了官司,都想要人。最后,還是從總司令部抽了兩個能教書的同志,才把這兩個人給“頂贖”回來。

能讀會寫,有馬列主義修養的干部實在是太少了。1936年5月14日,毛澤東同志在陜北延川縣大相寺村召開團以上干部會議說,應利用全面抗戰開始之前的時機,抽調大批干部,從軍團領導到連排基層干部,進入紅軍大學學習。

1936年6月1日,抗日紅軍大學開學典禮在瓦窯堡米梁山上一座舊廟前的空地舉行。空地上臨時堆起一個土臺,放上一張長方桌,擺上幾張木條凳,懸掛起“中共抗日紅軍大學開學典禮”的橫幅,廟墻上也貼上紅綠標語,整個會場簡單而隆重。

“第一次大革命時有一個黃埔。它的學生成為當時革命的主導力量,領導了北伐的成功。但到現在它的革命任務還未完成。我們的紅大就要繼承黃埔的精神,要完成黃埔未完成的任務,要在第二次大革命中也成為主導的力量,即要爭取中華民族的獨立解放。”毛澤東在開學典禮上將紅大比作黃埔,激勵著紅軍干部努力學習。

把干部教育工作放在一切教育工作的首位是當時歷史條件下做出的重要決定。實踐證明,這個決策是有戰略意義的。抗大第一期共有學員1036人。半年后,這批干部畢業,基本上掃除了文盲、半文盲,至少能達到初小程度。更重要的是,這1000多人在抗大接受了馬列主義思想的洗禮,堅定了共產主義信仰,成為日后我黨的中堅力量。

延伸閱讀:

- ·彭俊:到西部農村播撒創業火種(2015-12-10)

護理專業

護理專業  多媒體制作

多媒體制作  鐵路工程測量

鐵路工程測量  新能源汽車技術專業

新能源汽車技術專業  鐵道類專業專題

鐵道類專業專題  幼兒教育專業

幼兒教育專業