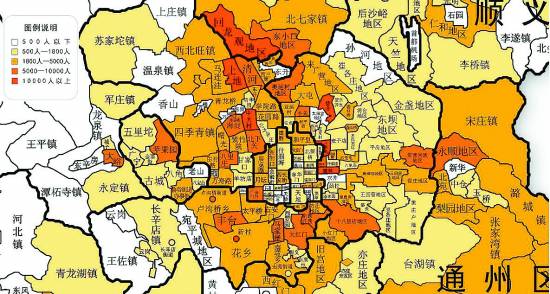

北京創業青年街鄉分布圖

“創業”,無疑是時下最火的一個詞,而首都北京更是創業青年云集之地。無論是中關村創業大街的咖啡館,還是三里屯soho的寫字樓隔間,乃至你可能路過的某個肉夾饃攤位,都涌動著蓬勃的創業熱情。

或許你已經對諸如互聯網思維、90后CEO耳熟能詳,但是你是否了解,北京的創業青年到底有多少人?他們的創業項目集中在哪?什么行業創業最掙錢?創業者的收入又如何?

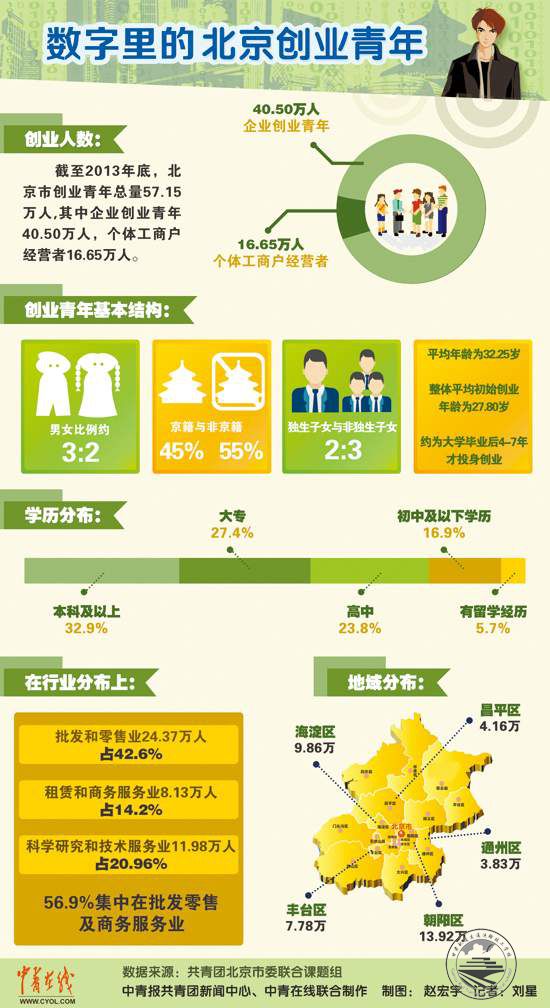

首次完整披露的《北京市創業青年群體調查報告》(以下簡稱《報告》)或許能夠回答這些問題。這份由團北京市委主導的調查歷時一年多,對全市工商注冊登記5年以內、年齡在18至40周歲的57.15萬創業青年(數字截至2013年年底)進行了系統的抽樣調查。

這份基于工商數據資料、1916份調查問卷和100人次訪談的報告,讓我們可以大致勾勒出一個典型北京創業青年的面貌:他應該32歲左右,畢業4到7年后開始的第一次創業;他有超過六成的可能從事的是批發零售等服務行業,超過兩成的可能從事的是科學研究和技術服務業及信息傳輸、計算機服務和軟件業;他的收入并不高,沒房沒車是大概率事件,他認同“奮斗成就人生”,還在為個人生活和企業發展而努力。

7個聚集過萬創業青年的街鄉

在北京這座人口超過2000萬的超級都市里,算得上創業青年“據點”的街鄉鎮共有7個,分別是朝陽區的建外、三里屯、望京街道,海淀區的中關村、上地街道,豐臺區的新村街道和昌平的回龍觀鎮。《報告》的數據顯示,以上地區創業青年的人數都超過了1萬人。而北京各區縣中,朝陽創業青年人數達到13.92萬,海淀有9.86萬人,豐臺也有7.78萬人,明顯高于其他區縣。

團市委創業青年調研團隊專家組成員、北京理工大學教授劉平青表示,這些聚集區與全市經濟產業園區和流動人口的分布情況一致,多受產業特性、相關政策和歷史原因的影響,“例如中關村就聚集了大量的信息產業,有聚集效應”。

劉建強就很喜歡自己位于中關村西區鼎好大廈8樓的辦公室。這是一個名為厚德創新谷的創業孵化器,3000多平方米的辦公場地里,分布著30多個創業公司,不定期會有投資人來考察項目。在他們的樓上,是李開復創辦的創新工場。而走出鼎好大廈,沿北四環往西走不遠,就到了去年6月剛剛更名的中關村創業大街。晚上沒那么忙的時候,劉建強常會溜達到那兒,參加3W咖啡或者binggo咖啡舉辦的各種創業沙龍,或者跟投資人聊上兩句。

選擇辦公場地時,劉建強曾經猶豫過,公司是隨便租一個商住兩用的民居,還是到中關村找一個孵化器?可跑了幾次中關村以后,他沒再猶豫,周邊環繞著創業者、投資人,讓他“更有創業的感覺”,也“更方便”。

身處在一群創業者中,劉建強能很強烈地感覺到創業的氛圍。入駐半年多的時間里,同在一個辦公區的公司,有人被大公司作價千萬元收購,有人成功地拿到了B輪融資,也有人燒完了錢還是沒有找到營利模式,最終黯然離場。這讓今年32歲的劉建強時刻警醒自己要更努力地奮斗。

某種程度上,劉建強跟報告中的典型創業者很像。報告顯示,北京創業青年的基本結構為,男女比例約3∶2,非京籍占55%,主要集中的三個行業是批發和零售業(42.6%)、科學研究和技術服務業(20.96%)及租賃和商務服務業(14.2%),平均年齡為32.25歲,平均初始創業年齡27.80歲,大約在大學畢業后4~7年才投身創業,畢業即創業的比例不高。

河北人劉建強目前的創業項目是一款預定運動場館的手機APP“E運動”,在這一波移動互聯網催生的創業熱潮中,手機APP無疑是資本市場的寵兒。在前一份工作中,劉建強對接的就是一些APP的推廣業務,這也讓他更能體會到移動互聯網的魔力。去年6月,他最終決定辭職,離開年收入50多萬元的廣告公司,開了自己的公司,每個月領著公司最低的5000元工資,他的理由是,“到了這個年紀,想做點自己想做的事情。”

算起來,劉建強是在畢業后的第九年才踏上自己的創業路,相比平均初始創業年紀顯得大了一些。而《報告》也指出,如今北京創業青年有年輕化的趨勢。如今,越來越多的90后CEO開始頻繁見諸媒體,劉建強說自己很羨慕當下的年輕人,“創業的環境越來越好了。”

延伸閱讀:

- ·北京青年調查:57萬創業青年凸顯首都精氣神兒(2015-04-24)

- ·五四青年節,你是怎樣過的?(2015-05-06)

- ·中國各地青年多種活動慶祝五四青年節(2015-05-06)

- ·五四精神激勵廣大中國青年勇敢追逐光榮與夢想(2015-05-06)

護理專業

護理專業  多媒體制作

多媒體制作  鐵路工程測量

鐵路工程測量  新能源汽車技術專業

新能源汽車技術專業  鐵道類專業專題

鐵道類專業專題  幼兒教育專業

幼兒教育專業