天津北方網訊:教材,在每一個人成長的過程中,都有著不可替代的作用。很多人,一生都記得自己使用過的教材中的文字、插圖,甚至是書下精彩的注解……一本有價值、有意義的教科書,可以讓學生珍藏一生。每一個時代的教材,也都是當時歷史環境的真實記錄。這些天,一部在84年前,由當時南開中學編印的教材,在“有心人”苦苦尋覓中被發現,并由南開大學、張伯苓教育思想研究會重新修訂影印出版。它的“重現江湖”引起的關注異常強烈,甚至讓教育界、歷史學界、學術界以及眾多“老南開”人欣喜若狂。一部教材為什么有如此大的沖擊力?因為,它的“身世”極富傳奇色彩,它的歷史價值也遠遠超過了教材本身。今天,讓我們重新打開它,仔細了解一部地理教本的“前世今生”。

南開《東北地理教本》時隔84年震撼重現

84年前,就在九一八事變的前夕,一部《東北地理教本》由南開中學編印,成為當時南開大學、南開中學、南開女中、南開小學,每一位學生人手一冊的必讀課本。這部教材僅存的原版今年7月底被發現。南開大學和張伯苓教育思想研究會立即著手修訂,重新印刷,今年8月底,這部教材“重裝亮相”,再次發行。此事在全國學術界、教育界都引起了極大反響。為什么一部教材有如此強烈的轟動效應?因為它承載了重大的歷史意義,甚至是78年前日軍殘暴轟炸南開的重要因素。

《東北地理教本》重印本首發式暨學術研討會近期在北京隆重舉辦。南開大學校長龔克,光明日報社總編輯何東平,全國政協常委、張伯苓先生之孫張元龍及中國社科院《抗日戰爭研究》原主編榮維木,軍事科學院原軍事歷史研究部研究員柳茂坤,中央黨史研究室研究員劉宋斌,中國社科院黨校副校長夏春濤,中共中央黨校文史教研部歷史教研室副主任王學斌,南開大學副校長朱光磊,歷史學院教授侯杰,經濟學院教授梁琪,張伯苓教育思想研究會副理事長、秘書長羅世龍等出席首發式,專家學者就《東北地理教本》的歷史價值與現實啟示展開了研討。

這次研討會上,各界人士深入解析了這部教材編印的歷史背景,并一致認為:它的作用和價值遠遠超過了教材本身的意義。教材的獨特之處,是在地理知識中蘊含了當年南開人強烈的愛國心和社會責任感,正是這種社會責任感,還有知識分子對侵略者野心的深刻洞察和揭露,以及他們要把這種警醒意識用教育的方式植根在年輕學子心中的做法,讓侵略者膽寒并仇恨,導致了他們對南開的報復。這部教材的使用與傳播,在當時的青年學生和知識分子群體中產生了廣泛影響,是知識界在抗戰中與全國各界團結一致、抵抗外患的直接反映。它的發現和重印,必將對國內外抗日戰爭史的研究產生重大推動。該書無疑是研究和深入闡釋中國人民抗日戰爭偉大歷程與意義的重要史料。

權威揭秘傳奇教材的非凡“身世”

全國政協常委、張伯苓先生之孫張元龍,在說起這部教材的時候,難掩激動。他說:“找到這部書,是一種緣分;出版這部書,是一種責任。”聽張元龍先生細說這部書編印、流散、漂泊、幸存、尋找、重現的傳奇“一生”,越發感覺到它的“神奇”,它承載著愛國知識分子的責任與擔當,記錄著日本侵華野心的累累罪證,也飽含著現在學者們對它的崇敬和珍愛。

漂泊“先見”運出輾轉“南飛”

本來,《東北地理教本》是當年南開學子們人手一冊的課本,數量應該不少。可是,到了如今,它的原版在全國僅存一部,成了孤本。原因就是在1937年,日軍攻占天津時,第一個轟炸目標就對準了南開。在硝煙與炮火中,教師、學生流離失所,教材要么在戰火中焚化,要么在流亡途中受損。幸好,在天津淪陷之前,南開大學社會經濟研究委員會負責人、曾經領導過東北考察的何廉教授,考慮到了城破之日,也許就是南開落難之時。為了盡可能多地保留下南開的財富,他親自冒險安排,將127箱圖書事先運出,以免毀于炮火。其中,“藏身”鐵皮箱中的就有這部《東北地理教本》,這些圖書大部分先運到法租界,之后,就開始了輾轉“南飛”的經歷。它們從天津“奔波”至香港,過海防,正值敵人圖謀入侵越南,100多箱圖書“面臨”險境,幸得滇越鐵路公司當局幫助,127箱中有90箱被安全搶出,所余37箱,不及運輸,陷于敵手。好在,在90箱“幸存”書中,這部教材被保存了下來。之后,這部教材就與其他的“書友”到達越南,又轉到昆明,再回到重慶。經歷顛沛流離,經過戰火紛飛,幸得安然。到日本投降后,它最終又回到了天津,重歸南開大學圖書館。

尋找圖書館遷館揀出這部書

張伯苓教育思想研究會一直在尋找這部傳奇教材,研究會的學者李溥先生在南開中學工作多年,也在學校的百年書庫中尋找過,都沒有找到,在圖書館、檔案館等處也沒尋到線索。研究會的副秘書長董潤平聽歷史學院辦公室主任王昊提起過:在學校圖書館查找資料時見過這部書。這燃起了大家的希望,后來,尋找工作得到南開大學朱光磊副校長關照和持續有力的支持。當時正趕上圖書館準備遷館到津南校區,特藏室主任林洪壯在整理書庫時注意到了這部書,就把它揀出。在今年7月底,李溥等人得到消息趕到圖書館,終于見到此書。

再現書皮灰藍色印章很醒目

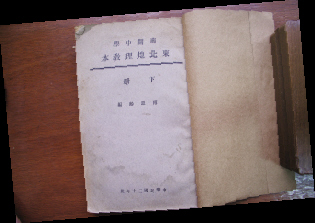

在各方努力之下,我們得以重見此書。原版《東北地理教本》(上下冊)——書皮本是灰藍色的,歲月使其變淺,有些泛白,上面從右至左印有兩行黑色大號宋體繁體字“南開中學東北地理教本”。輕輕翻開書皮,但見在扉頁上,印有一方紫色(南開校色)印章,上有“懇祈評正”四個醒目之字,顯示了編印者誠懇希望讀者能對本書予以評價或教正的謙遜態度。

重印紀念和反思歷史不能忘

經過南開大學與張伯苓教育思想研究會的共同努力,在今年8月份,將這部教材進行修訂和重新印刷,之所以要這樣做,是為了深深的紀念和重新思考。如今,中國人的站起與中國的崛起開創了全新的世界格局。我們卻不能放棄對那段歷史的思考,更不能忘記那段歷史。教本指出:“對于任何外人,應存光明正大的心理,不應對其生有壓迫心理,亦不應受外人對于吾國所有強國心理之惡影響。”這是真正的大國思維,不恃強凌弱,也不臨強示弱。

回顧“東北研究”南開人必修

為什么要苦尋這部84年前的教材?讓我們回顧一下它的“出身”。1931年,九一八事件爆發一個多月,日本人又在天津制造了“津變”,武裝騷擾天津市南部,南開學校首當其沖,隨即南開四部被迫停課。一個月后復課時,學生每人領到一部幾十萬字的《東北地理教本》,且這學期所有南開學生必修此課。

早在1927年8月,張伯苓到東北考察四省情況。在大連等地親眼看到了日本人經營“滿蒙”逐步精進深入。回津后,張伯苓先后在大學部與中學部演講,深有感觸地說:“不到東北,不知中國之博大;不到東北,不知中國之危機。”1927年11月14日,組織成立了“滿蒙研究會”(1928年10月改名“東北研究會”),以傅恩齡為主任,主要吸收在校東北學生及其他熱心“滿蒙”問題的學生入會。主要通過調查等方法,了解日本國情及其在中國東北的侵略情況,搜集整理研究資料,分門別類進行研究。從1927年8月到1929年8月,張伯苓在學校經費緊張的情況下仍然積極支持,至少組織了4次南開師生大規模的東北實地考察。其間,師生們搜集了大量資料,撰寫了大量調查報告、論文。在南開中學的校刊《南開雙周》上開辟了“東北研究”專欄,發表調查成果。這些調查成果后來構成了《東北地理教本》的內容。

覺醒發聲于危難拳拳愛國情

試想:世界上有哪所中學能在國難爆發三個月之內即編印完成一部像《東北地理教本》這樣最關宏旨最切時需要的愛國教材呢!這同時也說明了,《東北地理教本》并不僅僅是一部教材,除了它自身的教育意義、學術意義以外,還充分顯示了其特有的社會意義、輿論意義。“《東北地理教本》廣泛涉及地緣政治、經濟、歷史、社會以及地理諸多方面,飽含著對民族尊嚴、國家主權和政體屈辱的憂患、憂憤和憂思,體現著中國知識分子在面對國家危難時,最先發現、最先覺悟、最先發聲,這也正是侵略者所懼怕的,也是他們要徹底摧毀南開的原因之一。”張元龍如是說。

延伸閱讀:

- ·南開大學|甘肅軌道交通運輸技工學校2015招生簡章 (2015-05-12)

- ·甘肅蘭州特教職業中專|甘肅軌道交通運輸技工學校招生簡章(2015-05-21)

- ·蘭州文科中專|甘肅軌道交通運輸技工學校招生簡章(2015-05-21)

- ·蘭州理工中專|甘肅軌道交通運輸技工學校2015招生簡章(2015-05-21)

- ·甘肅金城理工中等專業學校|甘肅軌道交通運輸技工學校(2015-05-21)

相關熱詞搜索:南開 之情 愛國 甘肅軌道 技工學校 技術學校 職業技校 甘肅技校 甘肅技工學校 甘肅職業技工學校 蘭州技校 蘭州技術學校 蘭州職業技術學校 中等職業技校 甘肅中等職業技工學校 蘭州中等職業技術學校 高薪就業 定向招生 蘭州鐵路學校 甘肅高鐵 蘭州軌道| 大專學校 公辦學校 甘肅地鐵 蘭州高鐵 蘭州地鐵2015年招生簡章 蘭鐵技校 封閉式管理學校 中鐵二十一

護理專業

護理專業  多媒體制作

多媒體制作  鐵路工程測量

鐵路工程測量  新能源汽車技術專業

新能源汽車技術專業  鐵道類專業專題

鐵道類專業專題  幼兒教育專業

幼兒教育專業